2025/03/26 NEW!

日刊工業新聞社の雑誌機械技術2025年4月号が発売されました。小川の連載記事

『IOT導入に欠かせないデータ分析と統計学の基礎』 第4回対応するデータの関係を読む(レベルⅡ)が掲載されています。

2025/02/27

日刊工業新聞社の雑誌機械技術2025年3月号が発売されました。小川の連載記事

『IOT導入に欠かせないデータ分析と統計学の基礎』 第3回データの分布を数字で表す代表値と散布値(レベルⅠ)が掲載されています。

2025/02/27

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2025年3月号に、橋本の特集記事『IEの変遷から真髄に迫る』が掲載されました。

2025/01/27

日刊工業新聞社の雑誌機械技術2025年2月号が発売されました。小川の連載記事

『IOT導入に欠かせないデータ分析と統計学の基礎』 第2回データの分布やばらつきをひと目でつかむグラフ(レベルⅠ)が掲載されています。

2025/01/10

日刊工業新聞社の雑誌機械技術2025年1月号から、小川の連載記事

『IOT導入に欠かせないデータ分析と統計学の基礎』がスタートしました。

2024/05/2

日刊工業新聞社の雑誌プレス技術2024年5月号に、小川の特集記事

『プレス加工のための原価管理の基礎と応用』が掲載されました。

2023/06/1

日刊工業新聞社の雑誌プレス技術2023年6月号に、小川の特集記事

『工場の環境・レイアウトの改善に必要な8つのステップ』が掲載されました。

2023/05/1

日刊工業新聞社の雑誌工場管理2023年5月号に、橋本の特集記事『今、生産技術が担うべき役割を問う』が掲載されました。

2023/04/1

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2023年4月号に、橋本の特集記事『デジタル・サプライチェーン-マス・カスタマイゼーションはSCの理想形-』が掲載されました。

2022/05/24

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2022年6月号に、橋本の特集記事『スマート・ファクトリーへの道-業績直結型デジタルツインとIoTの構築-!』が掲載されます。

2022/05/17

小川正樹の新著 『プロ直伝!必ず役立つデータ分析と統計』が2022年5月17日にナツメ社より出版されました。

2021/10/20

日刊工業新聞社発行の雑誌 『工場管理2021年11月号』 に橋本賢一の記事『管理・間接部門の改善推進に必要なモチベーションアップ』が掲載されました。

2021/06/4

小川正樹の新著 『成功する管理会計の基本』が2021年6月4日にナツメ社より出版されました。

2020/04/13

小川正樹の新著『必ずわかる原価計算のしくみと実務』が2020年4月8日にナツメ社より出版されました。

2020/02/28

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2020年3月号に、橋本の特集記事『設備投資の意思決定を誤るな!!』が掲載されました。

2019/05/07

日本インダストリアル・エンジニアリング協会の機関紙「IEレビュー」310号 2019 Vol.60 No.2 に大塚の特集記事『生産効率は上流のモジュラーデザインで決定する』が掲載されました。

2019/03/14

日本インダストリアル・エンジニアリング協会より、功労賞を授与されました。

2019/02/01

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2019年2月号に、橋本の特集記事『生産性向上=自動化ではない』が掲載されました。

2018/09/26

弊社、常務取締役の大塚泰雄が代表を務める

モジュラーデザイン研究会の【ECM/MDI 第6回定例講演会】が

来る10月22日(月)に品川で開催されます。

モジュラーデザインに関する研究報告や事例発表の機会と

なっております。

参加費は無料ですので、ぜひご参加ください。

申込みはコチラより。

2018/09/20

橋本賢一の新著『実践 原価計算』が10月12日に日本能率協会マネジメントセンターより出版となります。こちらから予約を承ります。

2018/04/26

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2018年5月号に、橋本の特集記事『業績に直結する改善活動の進め方』が掲載されました。

2018/1/5

日刊工業新聞社の雑誌「工場管理」2017年12月号に、田村の特集記事『人と設備の能力を最大化する工場レイアウトの鉄則』が掲載されました。

2017/05/30

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2017年6月号に、橋本の特集記事『付加価値を生む最適資源配分』が掲載されました。

2016/06/29

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2016年7月号に、橋本の特集記事『投資の意思決定と設備投資』が掲載されました。

2016/06/06

コンサルタントコラムのクイズに答えて書籍プレゼント! 詳しくは該当コラムをご覧ください。

2015/03/10

中央大学経理研究所発行の経理研究第58号に、橋本賢一の執筆した

<未来の利益に繋がる「管理会計」の活用>の記事が掲載されました。

2014/12/26

田村孝文・小川正樹の新著『すぐに使える工場レイアウト改善の実務』が12/26に発売になりました。

2014/12/10

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2014年12月号に、橋本の特集記事『人・設備の最適組み合わせライフサイクルメンテナンス』が掲載されました。

2014/06/19

動画コラム「見てわかる改善の原則」シリーズをアップグレードしました(6/19最新コラム)

2013/11/14

大塚泰雄の新著『トコトンやさしい原価管理の本』が11/14に発売になりました。

2013/10/11

日本モジュラーデザイン研究会2013年度研究成果報告講演会で

橋本が講演を行いました。

2013/07/30

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2013年8月号に、橋本の特集記事『マス・カスタム生産方式の構築』が掲載されました。

2013/03/21

税務経理協会発行の税経セミナー4月号に、小川正樹の執筆した明治大学専門職大学院「原価管理」の記事が掲載されました。

2012/08/10

小川正樹の新著『見える化でわかる原価情報システムの作り方と使い方』が8/10に発売になりました。

2012/03/19

橋本賢一の新著『正しい意思決定のための経済性工学がわかる本』が3/17発売になりました。

2011/09/09

橋本賢一の新著『見える化でわかる限界利益と付加価値』が9/9に発売になりました。

2011/08/29

日本プラントメンテナンス協会の機関紙プラントエンジニア2011年9月号に、橋本の特集記事『管理監督者の原価革新』が掲載されました。

2011/03/17

橋本賢一の新著『間接・サービス部門の原価管理』が3/17に発売になりました。

2010/12/20

田村孝文/大塚泰雄の新著『ムダつぶしコストダウン』が12/20に発売になりました。

2010/11/12

小川正樹の新著『開発段階の製品原価管理』が11/12に発売になりました。

2010/07/16

橋本賢一・大塚泰雄の新著『見える化でわかる売り値と買い値』が7/16に発売になりました。

2010/07/14

中国 西南科技大学の『国際IE大会』で橋本賢一と田村孝文が、中国のIEの推進をテーマに講演を行いました。

2010/03/25

小川正樹の新著『見える化でわかる原価計算』が発売されました。

2010/03/01

中部産業連盟 プログレス2010年3月号に小川の『コストダウンは設計から作り込む~開発設計段階におけるコスト低減7つのヒント~』 の記事が掲載されました。

2010/02/22

コンサルタントコラムを新設しました。不定期でコラムを掲載します。

2010/02/01

大塚泰雄の共著『第一線監督者マネジメントガイド』が発売されました。

2009/11/28

田村孝文の新著『図解でわかる生産の実務 作業改善 』が発売されました。

2009/ 8/20

小川正樹の新著『よくわかる「品質改善」の本』が発売されました。

2009/ 6/22

Me-learningはメンテナンス中です。詳細につきましてはお問合せください。

2009/ 5/15

『Business Risk Management』5月号に橋本の『生産性が高まる「ムダとり」のポイント』の記事が掲載されました。

2009/ 2/18

日本能率協会 2009生産革新総合大会で海外工場の生産革新について講演を行いました。

2009/ 2/18

小川正樹の新著『図解でわかる生産の実務 高品質・低コスト生産のすべて』が発売されました。

2009/ 1/19

Me-learningを再開しました。

2008/11/20

大塚泰雄の新著『よくわかる金型の原価管理とコストダウン』が発売されました。

2008/11/17

橋本賢一の新著『社長!経営が見えていますか?』が発売されました。

2008/8/29

教育研修ぺージリニューアルしました。

2008/8/22

橋本賢一の新著『よくわかる「ムダとり」の本』が発売されました。

2008/8/12

小川正樹の新著『よくわかる「レイアウト改善の本』が発売されました。

2008/4 / 1

Me-learning『計画・意志決定のための経済性工学』コース リニューアルしました。

2008/2/22

小川正樹の新著『絵でみる原価計算のしくみ』が発売されました。

コンサルタントコラム

コンサルタントコラム

|

変動費か固定費かの判断に迷ったら |

||||||||||||

■変動費・固定費の定義

■変動費と固定費を分けるには個別費用法を使おう!! 費用・原価を、変動費と固定費に分ける方法には総費用法と個別費用法があります。

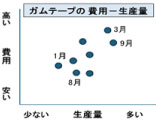

■製造経費の中で消耗品費は変動費 通常、多くの製造経費は固定費になりますが、代表的な変動費は消耗品費です。どのようにして変動費と判断するのでしょうか。まずは消耗品費の内訳を金額の大きい順に挙げてみます。ガムテープが大きいとなれば、それは出荷量に比例して使われます。ウエスが大きいとなれば、これも生産量に比例します。このように1つの原価費目の中で金額の大きい10%~20%を調べれば、消耗品費は変動費の比率が高い費目か否かがわかります。

■修繕費は変動費か固定費か

■金型費は変動費か固定費か

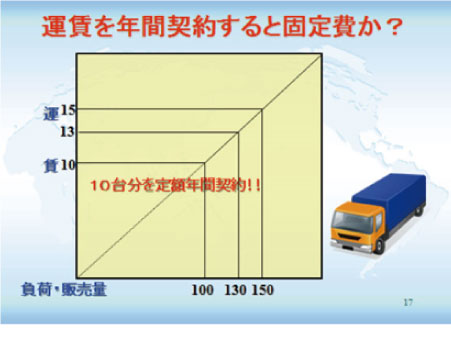

■運賃(販売費・一般管理費に含)は変動費か固定費か

変動費、固定費を区分するのは管理目的です。出荷量が増えたらトラックを増やし、減ったらトラックも減らすように管理したいのです。すると最低限必要なトラック台数を確保し、それ以上に出荷量が増えたときは必要になる台数分のトラックを変動費として管理するという発想に至ります。必要台数分を上手にコントロールし、かつ運賃の支払いを安く抑えたいのであれば、契約のやり方を組み合わせて管理すると、あたかも運賃全体が変動費になったように見えます。つまり、最低10台分のトラックが必要であれば、その分だけコストの安いお抱え契約、それ以上11台、12台のトラックが必要になった分を、距離契約か回数契約で支払うよう両者の長所をミックスします。すると、契約のやり方に関係なく運賃は変動費になります。契約が固定的だから固定費ではないのです。

直接労務費は変動費として扱うか

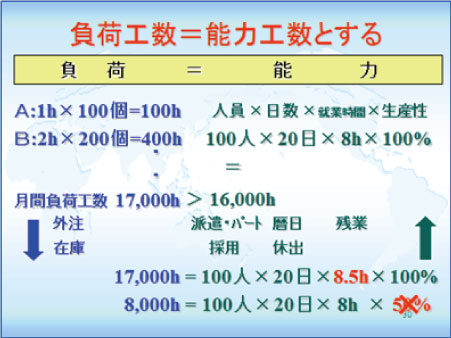

■負荷=能力になれば変動費 材料費はこれができるので代表的な変動費。しかし、設備は、365日、100%稼働が理想とは考えにくいのです。100%操業の会社は負荷変動に耐えられない能力が固定の会社を意味するので、技術的に達成可能な最大操業度は80%から100%の間が理想となります。つまり、設備は平均20%ほどの余裕をもった80%操業の状態を維持したいというもので、これが正常操業度です。このため、設備は代表的な固定費で、生産能力に余力が生ずると単位当り固定費が増える計算になりますが、会社全体の減価償却費は一定であり、新たな費用が発生する訳ではありません。

■負荷工数と能力工数を計算する

■負荷工数と能力工数の過不足を調整する

■人の操業度は100%でなければならない

部門別の変動費・固定費レートの設定

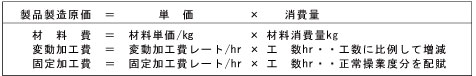

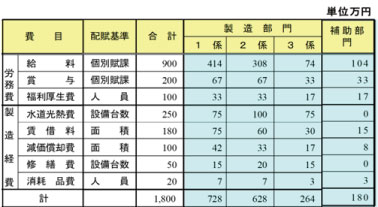

製品別の原価を変動費と固定費に分けて計算するには、個別費用法で変動費と固定費を分解計算し、下記算式に示すように変動加工費レートと固定加工費レートを設定します。ここではそのステップを紹介します。

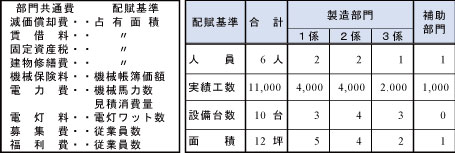

Step1 費目別原価計算 製造原価報告書の労務費と製造経費を抽出します。

Step2 部門別原価計算 ・製造部門と補助部門に分けます。

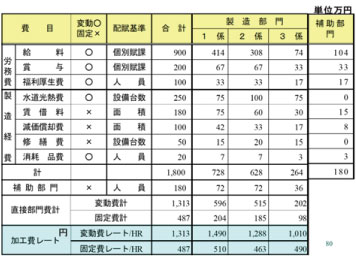

Step3 補助部門費・間接費を直接部門に配賦する 今度は補助部門費をサービスを提供した関係部門に対し配賦します。製品は製造部門で加工されるが補助部門は通過しないので補助部門費を製造部門別に集計しておかないと加工費計算では補助部門費が抜けてしまいます。そこで、補助部門からのサービスの程度に応じて、補助部門費を製造部門に負担させるのです。ここでは補助部門費180万円を人員に比例して、各製造部門に配賦しています。こうして、すべての補助部門費は製造部門に集計することができました。

Step4 変動費・固定費の分解計算(個別費用法で変動費と固定費を分ける) 変動費と固定費を分解するには、個別費用法を用います。多くの費用は変動的な要素と固定的な要素の両方の性質を持ちますが、変動的な色彩が強ければ変動費に、固定的な色彩が強ければ固定費に分類します。費目の単位で変動費・固定費のいずれかに分類することが得策です。図で○印は変動費、×印は固定費に区分していますが、補助部門に配賦された費用はすべて、固定費として扱っています。

Step5 部門別加工費レートの設定(変動費レートと固定費レートを計算) 部門別の変動費レートまたは固定費レートは部門別変動費または部門別固定費をその部門の工数か時間の原単位で割って求めます。1係の変動費レートは596万円を4,000時間で割って、時間当たり1,490円、1係の固定費レートは204万円を4,000時間で割って、時間当たり510円と求めています。

貴社の正しい原価データが作成できるExcelソフト「加工費レート設定」

|

||||||||||||

このコラムに関連のあるオススメ

≪自分の技術・業務スキルをチェックしよう≫ ↓こちらから コラムに関するご意見をお寄せください。こちらからどうぞ。

|

||||||||||||

|

ME NEWSメールマガジンME NEWSでは月1でコストダウン、生産性向上など、経営効率化に役立つ情報をお届けします。登録は下記のボタンより。

その他のコラム

第1位 原価のしくみ きほんのき 第2位 どうして「限界利益」って呼ぶのか 第3位 限界利益があれば赤字受注してよい 第4位 何が直接費で、何が間接費か? 第5位 直接労務費は変動費として扱うか 第6位 どこまでの範囲が原価に入るのか 第7位 変動費か固定費かの判断に迷ったら 第9位 変動費・固定費とは 第10位 直接費と間接費を分けて原価計算してみる

損益を分ける分岐点BEP-Break Even Point-を計算する

何が本当のIE(Industrial Engineering)ですか? 金型コストテーブル①:製品図面から金型費を読むコストテーブルの作り方 金型コストテーブル②:金型構造と製品構造の結び付きを分析する 金型コストテーブル③:コストテーブル作成に必要な原価の基礎知識 金型コストテーブル⑥:Step1 金型費を左右する要因を製品図面より分析 設備稼働中のロスに気がつきますか? NEW!

IoT時代の工場レイアウト①:IoT時代の工場レイアウト改善と再構築 IoT時代の工場レイアウト③:SLPによる基本レイアウト計画 IoT時代の工場レイアウト④:詳細レイアウト計画と必要施設の調整 IEと生産システムの基本①:インダストリアル・エンジニアリングとは何か IEと生産システムの基本②:生産の基本は生産要素の最適組み合わせ IEと生産システムの基本③:生産性向上とコストダウンの2つの側面

|

||||||||||||